Februar 2026

Aktuelle Waldjäger- Lehrgänge Frühjahr 26

24. - 26. April 26: Lüdenscheid/ Forstbetrieb Schloss Neuenhof: Infos hier.

NUR NOCH WENIGE PLÄTZE FREI!

8. - 10. Mai 26: Brilon- Alme/ Gräflich von Spee'scher Forstbetrieb Heltorf. Infos hier.

Sämtliche Termine, auch die anderer Bundesländer, finden Sie hier:

https://www.hs-rottenburg.net/waldjaegerlehrgang/

Uli Osterheld von Jagdkonzept erklärt den Waldjäger-Lehrgang.

-6451172309117428856.mp4

MP3-Audiodatei [59.0 MB]

Dezember 25 Zweifelhafte Wahl: Für manche ist der Hirsch Wildtier des Jahres

Ein Kommentar von Frank Christian Heute und Eckhard Fuhr

Es gibt mehr als 40 000 Tierarten in Deutschland. Bisher wurde 33 Mal ein Tier des Jahres auserwählt, zunächst von der „Schutzgemeinschaft Deutsches Wild“, seit 2017 von der „Deutschen Wildtier Stiftung“. Und zum dritten Mal (nach 1994 und 2002) ist es der Rothirsch. Der Gedanke an George Orwell drängt sich auf: Alle Tiere sind gleich. Aber manche Tiere sind gleicher! Dabei ist die Tierart Rotwild in keiner Weise bedroht, im Gegenteil. In den letzten 25 Jahren haben sich Hirsche in Deutschland erheblich vermehrt und auch ausgebreitet, weil sie – wie andere Schalenwildarten – vom günstigen Klima, der besseren Nahrungsgrundlage und der extensiven Jagd (z. T. inklusive Fütterung) profitieren. Es ist wahrscheinlich, dass es in Deutschland in der Neuzeit nie mehr Hirsche gab als derzeit. Und das, obwohl kaum natürlicher Lebensraum für das Rotwild in unserer Kulturlandschaft vorhanden ist. In den Wäldern verursachen die vielen Hirsche exorbitante Schäden an den Ökosystemleistungen des Waldes. In den meisten Rotwildkernrevieren haben Rot- und Rehwild die meisten krautigen Arten eliminiert und den Großteil der potenziellen Biomasse gefressen bzw. verhindert. Soweit der Rotwildäser reicht, findet sich in vielen Revieren keine krautige Pflanze mehr, weil alles aufgefressen wurde. Mit jeder der zahlreich ausselektierten Arten wird eine Kaskade des Artensterbens in Gang gebracht. Die Wälder entwickeln sich zu artenarmen Baumsteppen: Kiefern oder Fichten über einer Schicht aus Gras. Beispiele gibt es schon jetzt zuhauf.

Solche ökonomischen und ökologischen Schäden kann die Deutsche Wildtier Stiftung nicht gänzlich leugnen. Sie räumt ein, dass der Hirsch diese Schäden verursachen „kann“, lässt das aber hinter dem Bild des emsigen Bioingenieurs zurücktreten, der kleine Lichtungen schafft, auf denen Schmetterlinge auf „sonnenliebenden Kräutern“ leben. Im Fell verbreitet er die Samen dieser Kräutlein, und seine abgeworfenen Geweihstangen bieten „mineralstoffreiche Nahrung für Eichhörnchen“.

Bei der „Wahl“ zum Tier des Jahres – Spender konnten ihr Votum abgeben, und es gab auch eine allgemeine Online-Befragung – setzte sich der Rothirsch diesmal gegen den Goldschakal und das Hermelin durch. Der Deutschen Wildtier Stiftung passt das wunderbar ins Konzept. Sie widmet der Imagepflege des Rotwildes schon immer einen erheblichen Teil ihrer Arbeit, die zwar weit über die klassischen jagdbaren Arten hinausgeht, im Kern jedoch ideell und materiell gespeist wird von der Idee der weidgerechten Hegejagd und ihren Anhängern. Ein Hege-Flaggschiff wie der Hirsch ist günstig für den Spendenfluss. Und auch die Jagdpächterlobby wird es freuen. Der Hype auf Rotwild- Kernreviere ist immer noch ungebrochen. Für die Pacht eines solchen Revieres werden mitunter 200 Euro pro Hektar und Jahr hingeblättert. Für den Abschuss eines elf, zwölf Jahre lang geschonten und meist gefütterten Recken, der in aller Regel auf Hunderten Wildkamerafotos verewigt wurde und einen Namen hat, werden weit über 10 000 Euro fällig.

Aber es geht der Wildtierstiftung ja nicht um teure Knochen an der Wohnzimmerwand. Sie schlägt Alarm wegen der durch Lebensraumzerschneidung verursachten genetischen Verarmung der Art, die zu einem „beginnenden Aussterbeprozess“ führe. Deshalb brauche der Rothirsch mehr und besser vernetzten Lebensraum. Doch das Problem der genetischen Verarmung ist nicht das inselhafte Vorkommen. Zum einen könnten leicht „Blutauffrischungen“ gemacht werden, indem Rotwild in einem Verbreitungsgebiet gefangen und in einem anderen wieder ausgesetzt wird. Mit dem Aussetzen von Rot-, Dam- und Muffelwild (neuerdings auch Muntjak) hat die Jägerschaft ja Erfahrung. Zum anderen könnten wandernde junge Hirsche zwischen den Inseln tatsächlich geschont werden, so dass auch einmal ein Hirsch lebend ein anderes Gebiet erreicht. Doch hier fehlt es an der Disziplin der Jäger. Es wird nie gelingen, dass Jäger einen Hirsch durch Dutzende Reviere laufen lassen, in denen sonst nie Rotwild vorkommt. Bei der Überhöhung des Hirsches zum „König“ ist das auch kein Wunder.

Übrigens gibt es zahlreiche Tierarten, die kurz vor dem Aussterben stehen und dringend Hilfe brauchen. Wie unsere Gelbbauchunke. Sie kommt (z.B. in NRW) auf weniger Inseln vor als das Rotwild und dürfte genetisch verarmt sein. Aber wen interessiert’s schon?

Seit 12 Jahren hat Rotwild diese Flächen entmischt und befreit von Kräutern. Es wachsen nur noch Gräser und Fichten in einer absolut artenverarmten Baumsteppe. Balzende Schmetterlinge auf „sonnenliebenden Kräutern“ sucht man auf diesen „kleinen Lichtungen“ vergebens. In den Rotwild- Kerngebieten ist dieses Bild einer von Hirschen offen gehaltenen Lichtung typisch.

Jetzt online: Eberswalder Jagdkolloquium 2025

Am 17.9.25 fand in Eberswalde das Jagdkolloquium des Landesbetriebes Forst Brandenburg statt. Die Veranstaltung hatte im Vorfeld hohe Wellen geschlagen, weil dem Ausrichter und zum Teil Referenten Seitens des Jagdverbandes Wildtierfeindlichkeit unterstellt worden war.

Die Fachtagung hat diesen Vorwurf nicht nur widerlegt, sondern konnte in daten- und faktenbasierten Vorträgen die Bedeutung einer effektiven, ökologischen Jagd für das Ökosystem Wald und eine gelungene Waldentwicklung darlegen.

Sehen Sie hier die Vorträge von Frank Christian Heute, Uli Osterheld, Hanna von Versen und Kay Hagemann, Ralph Kiesewalter und Holger Weinauge:

https://forst.brandenburg.de/lfb/de/themen/wald-nutzen/jagd/

Wir haben Probleme mit dem „Stadtbild“ – und mit dem „Landbild“ auch

Wäre es doch nur das schlimme Stadtbild aus Asphalt und Beton. Wie das Landbild ist? Ich habe mal meine Tochter gefragt: "Sieht auch häßlich aus!" sagt sie.

Lesen Sie hier den Beitrag von Prof. Dr. Pierre Ibisch: Link Focus Online

"Dauerwald funktioniert nur mit einer effizienten Jagd"

"Seit langem scheitern Versuche, Schalenwildbestände auf ein verträgliches Maß zu bringen, unter anderem am erbitterten Widerstand aus der Jägerschaft. Doch auch ohne Reformen lässt sich einiges bewegen - wenn die Waldbesitzenden klare Kante zeigen. Praxistipps für den Weg der kleinen Schritte."

Ein Beitrag des ANW- Vorsitzenden Hans von der Goltz im Dauerwald 72.

PDF-Dokument [1.9 MB]

Dozentenschulung Waldjäger-Lehrgang

Am ersten Oktober- Wochenende fand die Schulung weiterer Dozenten der künftigen Waldjäger- Lehrgänge an der FH Rottenburg statt.

Der Waldjäger- Lehrgang, ein jagdliches Fortbildungsangebot für waldinteressierte Jägerinnen und Jäger, ist ein Projekt von Wildökologie-Heute, Pro Jagdkonzept, der HF Rottenburg und WiWaldI.

Die Termine für Lehrgänge in 2026 werden bis November veröffentlicht.

Filmtipp

Wie können Wälder vor den Auswirkungen der Klimakrise geschützt werden? Wie sollte eine naturnahe Waldbewirtschaftung zukünftig aussehen?

Das Reiersdorfer Konzept der Landeswaldoberförsterei Reiersdorf in Brandenburg beschreibt einen offenen Ansatz für eine achtsame und an Prinzipien der Ökologie ausgerichtete Waldbewirtschaftung unter den Vorzeichen der Klimakrise.

Mit Dietrich Mehl.

13.9.25 ALARMSTUFE ROT! Studie zeigt: Pestizide verteilen sich flächig

Eine Studie des LANUK NRW hat aufgedeckt, dass die in der Landwirtschaft eingesetzten Pestizide (irreführend "Pflanzenschutzmittel" genannt) über Niederschläge (Regen und Staub) permanent auf ganzer Fläche niedergehen.

"In den Jahren 2021 - 2023 wurden an acht Standorten in NRW, von denen vier landwirtschaftsfern waren, Pflanzenschutzmitteln und deren Abbauprodukte im Niederschlag und in Bioindikatoren bestimmt. Im gesamten Untersuchungszeitraum wurden 52 PSM-Wirkstoffe und Metaboliten aus verschiedenen Wirkstoffklassen nachgewiesen. Mehrere PSM-Wirkstoffe und Metaboliten wurden dabei an allen Standorten, auch landwirtschaftsfern, gefunden, so dass eine NRW-weite Verteilung über einen atmosphärischen Transport nachgewiesen werden konnte. Außerdem zeigte sich, dass diese Einträge nicht nur im Frühjahr/ Sommer stattfanden, sondern während des gesamten Jahres und im Falle einiger Herbizide insbesondere auch im Herbst und Winter. Auch in den untersuchten Bioindikatoren (Graskultur) wurden landwirtschaftsfern PSM-Wirkstoffe und Metaboliten gefunden."

Katastrophale Auswirkungen auf die Biozönosen aller Ökosysteme sind wahrscheinlich. Folgeuntersuchungen hierzu laufen bereits.

August 25: Weisergatter zeigen Potentiale des Waldes

Begutachtung des Weisergatters am 13.8.25: In nur drei Jahren hat sich ein bis zu vier Meter hoher Schirm aus Birken, Aspen, Weiden und Ebereschen gebildet. Der Vorwald spendet den nachwachsenden Eichen, Hainbuchen und Kirschen Schatten. Das weiche Laub bildet rasch milden Humus, der den Boden verbessert. Der Artenreichtum ist ausschließlich der konsequenten Bejagung in den Jahren nach der Kalamität 2021 bis 2023 zu verdanken.

Der Versuch des liegenden Weisergatters hat sich übrigens bewährt: Wegen des Straßenrosteffektes ist die Fläche in den drei Jahren frei von Rehwild geblieben.

Lehrrevier Rommersberg:

Berlin, 10. Juli 2025 - Deutscher Waldpreis

Försterin des Jahres: Monika Runkel (Rheinland-Pfalz)

Monika Runkel leitet das Forstamt und Waldbildungszentrum Hachenburg

Waldbesitzer des Jahres: Torsten Dörmbach (ÖJV/ Nordrhein-Westfalen)

Der Waldbesitzer Torsten Dörmbach aus Wipperfürth in Nordrhein-Westfalen hat seine Fichtenvorräte an den Borkenkäfer verloren. Jetzt steht er vor der Aufgabe, die Kahlflächen und die stehengebliebenen Laubholzbestände in einen klimastabilen Dauerwald zu überführen. Der Schlüssel dafür ist für ihn die Jagd in Eigenbewirtschaftung. Seine Jagdgenossenschaft ist die erste in NRW, die sich dazu entschlossen hat.

Surf-Tipp:

Wald-Genossenschaft Burbach: Mit Regiejagd zum Zukunftswald

Ein Beitrag von Werner Schui

Demnächst hier:

Beitrag zur Jagd- und Schonzeitdiskussion

Die Diskussionen um die Aufhebung der Aprilschonzeit für Schmalrehe und Böcke in NRW haben deutlich gezeigt, wie reformbedürftig die aktuellen Jagd- und Schonzeiten sind. Lesen Sie zu den Erfahrungen der Synchronisation der Jagdzeizten im Biowild- Projekt vorab gerne den Artikel von Professor Michael Müller/ Tharandt.

Mueller_zukunftsfaehige_jagdregime_ÖKOJA[...]

PDF-Dokument [486.4 KB]

April 2025

Kolumne: Jagd-Heute

Das Jagdjahr hat grotesk begonnen. Weidmannsheil!

Die zurückliegenden Wochen haben einmal mehr gezeigt, wie heterogen die Jägerschaft bei uns im Lande ist. Und wie Jagdpolitik gegen den eigenen Wald und die mehr als 150.000 Waldbesitzer gemacht wird.

Während auf den zurück liegenden Hegeringversammlungen eifrig Medaillenböcke prämiert und ihre Erleger gefeiert wurden, blickten Waldbesitzer und verantwortungsbewusste Jäger sorgenvoll Richtung Düsseldorf. Die Lage der Waldbauern in NRW ist teils dramatisch, die Stimmung schwankt zwischen verzweifelter Ratlosigkeit und dem zarten Pflänzchen Hoffnung, dass der Förster mit seiner Wahl der „klimastabilen“ Baumarten Recht behält. Dass die Bäumchen ohne größere Verbissschäden davon kommen werden, glaubt niemand. Verschleierungstaktik und Durchhalteparolen der eingesessenen Jäger („wir müssen nur reden“) sind längst entlarvt. Dass die Politik sich gerade jenen wenigen Jagdpächtern und deren Funktionären anbiedert, ist angesichts des Ausmaßes der Waldkrise ein unfassbares Vorgehen. Über die groteske Realsatire um die Schonzeitaufhebung für Schmalrehe und Böcke im April, bei der ein völlig unnötiges Bürokratiemonster erschaffen und den Waldbesitzern und Jägern die Apriljagd in weiten Teilen des Landes verwehrt oder erschwert wurde, könnte man sich schlapp lachen. Wenn es nicht so ernst wäre. Fast alle Waldverbände (ANW, ÖJV, Forstverein, BDF, SDW, PEFC) und der ÖJV.NRW setzen sich gegen diese fatale Jagdpolitik zur Wehr.

Dass einzig eine angepasste Wilddichte dem Wald – und letztlich auch dem Wild selbst sowie den KFZ- Unfallversicherungen – hilft, ist hinlänglich bekannt und wurde auch im ursprünglichen Erlass des Ministeriums vom 31.1.2020 genau so formuliert: „Der Umbau zu klimastabilen Wäldern kann nur bei angepassten Schalenwildbeständen gelingen.“ Die Jägerschaft wurde im Erlass gebeten, „den Waldumbau durch eine intensive Bejagung des Schalenwildes zu unterstützen.“ Das 2022 beendete Rehwildprojekt NRW, ein fünfjähriges Forschungsprojekt aus Mitteln der Jagdabgabe, konnte belegen, dass nur eine intensive Bejagung des Rehwildes zu einer artenreichen Walderneuerung führt (Rehwildprojekt.NRW).

Anstatt aber Forschungsergebnisse, datenbasierte Fakten und best-practise- Reviere als Grundlage für politische Entscheidungen heran zu ziehen, vollführt man in NRW eine spektakuläre, weil mal so richtig rückwärtsgewandte Kehrtwende. Im neuen Erlass wird sogar das Ziel „angepasste Wildbestände“ abgeräumt: „Ziel ist … nicht … die Reduktion des Rehwildbestands …, sondern Vergrämungseffekte, um die Tiere von den Flächen fernzuhalten, auf denen die Verjüngung noch nicht gesichert ist („Objektschutz“).“ Dementsprechend darf der Bock oder das Schmalreh im April auch nicht mehr im Wald, sondern nur noch an Verjüngungsflächen geschossen werden. Dass der ganze Wald Verjüngungsfläche ist, scheint man in den Büros der Beamten noch nicht gemerkt zu haben. Dass Rehe sich nicht anhaltend vergrämen lassen weiss man auch nicht. Mehr Praxisferne geht nicht.

Vertrauen Sie lieber Forschung und Statistik als wildbiologischen Rezepten aus den 1980-ern? Fakt ist, dass der jährliche Leittriebverbiss der Bäumchen zwischen 20 cm und 120 cm mehrere Jahre weniger als 15 % betragen muss, wenn sich der Wald ohne Entmischung verjüngen soll. Gut gemachte Verbissgutachten mit geeigneter Methode verraten ihnen sofort, wie es in ihrem Revier steht. Sind 25 % der Bäumchen verbissen, ist die Verjüngung stark gefährdet, 50 % bedeuten Totalausfall außer Fichte, Birke und Buche. Nur ein Absenken der Wilddichte und damit der Anzahl fressender Rehe im Winter reduziert den Verbiss!

Positivbeispiele gibt es mittlerweile einige: Zum Beispiel einen kommunalen Waldbesitzerverband, der sein Revier an der Kerspetalsperre konsequent nach den Empfehlungen des Rehwildprojektes NRW umgestellt hat. Zur Evaluierung wurden belastbare Daten aus zwei Verbissgutachten herangezogen. Auch hier konnte aufgezeigt werden, dass Schalenwildbestände durch eine sehr konsequente Bejagung in nur zwei Jahren angepasst werden können und so eine diverse Naturverjüngung ermöglicht wird.

Einen guten Start ins Jagdjahr wünscht

Wildökologie-Heute

Bei Interesse empfehlen wir ihnen die Lektüre zum Positivbeipiel Kerspetalsperre im Beitrag aus der aktuellen AFZ/ Der Wald:

Fachbeitrag

Frank Christian Heute & Florian Wockel

Aus: AFZ/ Der Wald 6/2025

PDF-Dokument [560.5 KB]

Fachbeitrag

Uwe Schölmerich

Wiederbewaldung im Klimawandel

Überlegungen zur Entwicklung klimaresilienter Wälder für die Zukunft

Aus: Natur in NRW 1/25

PDF-Dokument [692.1 KB]

Neu: Handbuch für Waldbesitzer, Förster und Waldjäger

PDF-Dokument [12.3 MB]

Eigenregiebejagung

In fast allen "best practise"- Jagdrevieren, in denen derzeit eine artenreiche Wiederbewaldung ohne Schutzmaßnahmen funktioniert, wurde die Jagd "umgestellt" (s. "Rehwildprojekt NRW"). Da es kaum Beispiele für erfolgreiche "Umorientierungen" von Jagdpächtern gibt, wird der Wechsel in die Eigenregiebejagung für viele Eigentümer und Verpächter immer interessanter. Doch die Jagdrechtsinhaber sind oft noch verunsichert, da eine Umstellung auf die selbständige Bejagung der eigenen Flächen neben dem größten Vorteil, künftig die Jagd und Waldentwicklung in den eigenen Händen zu halten, auch Risiken verbunden sind.

Sehen Sie hier den Vortrag "Jagd in die eigenen Hände nehmen - Beispiele aus NRW", in dem anhand der großen privaten Forstbetriebe "Schloss Neuenhof" und "Gräflich von Spee'sche Forstbetriebe Heltorf" aufgezeigt wird, wie die Umstellung auf die selbständige Bejagung des eigenen Revieres erfolgreich sein kann.

Jagen mit dem Klettersitz

Das Jagen mit dem Klettersitz wird immer beliebter. Denn diese Jagdart ist nicht nur aufregend und anspruchsvoll, sondern auch sehr Erfolg versprechend. Bislang gibt es aber noch wenige wirklich erfahrene "Kletterer", die von ihren Erfahrungenn berichten können.

In einer Bachelorarbeit der FH Rottenburg wurde nun der aktuelle Wissensstand zum Thema "Jagd mit dem Klettersitz" aufgearbeitet:

Robin Schmid: Bachelorarbeit zur Jagd mit dem Klettersitz

PDF-Dokument [3.9 MB]

Beitrag über das "Rehwildprojekt NRW"

Sie wollen die Jagd in ihrem Revier umstellen? Lesen Sie den Beitrag zum Rehwildprojekt NRW, in dem Lösungswege aus der Wald-Jagd-Krise aufgezeigt werden.

Rehwildprojekt NRW_Geschäftsbericht-GWBV[...]

PDF-Dokument [256.3 KB]

24.11.23 Viele Jäger - Weniger Rehe - Wenig Verbiss

Lesetipp: Eine Eigenjagd in Niedersachsen jagt erfolgreich in Eigenregie und hat detailliert dokumentiert, wie viel Aufwand betrieben werden muss, um erfolgreich Rehe zu bejagen. Die Egebnisse dieses Revieres sind vergleichbar mit den Erkenntnissen aus dem Rehwildprojekt NRW.

AFZ_JAGD_Zukunftwwald_07_2023_rs.pdf

PDF-Dokument [1.7 MB]

13.11.23 Kolumne Jagd-Heute

Jagen für den Wald - Jetzt oder nie (mehr)...

Drohen der Gesellschaft Milliardenschäden oder Umweltkatastrophen durch Tiere, wird die Jagd zum professionellen Wildmanagement erhoben, wie beim "Bird-Controlling" auf Flughäfen oder der Nutriakontrolle an Deichen (zumindest in den Niederlanden, s. u.). Hier werden keine Kosten gespart, um Schäden abzuwenden. Und in unserem Wald mit seinen gewaltigen Gemeinwohlleistungen?

Dem deutschen Wald droht eine Katastrophe: Eine Kaskade des Artensterbens, gipfelnd in absoluter Artenverarmung. Und das betrifft nicht nur eine Handvoll lieb gewonnener Baumarten. Es betrifft Elsbeeren und Holzapfel, Straucharten und Orchideen, Schmetterlinge und Laufkäfer. Auch werden alle so wichtigen „Ökosystemleistungen“ erheblich reduziert. Und - last but not least - werden die Waldbesitzer Milliardenverluste hinnehmen müssen.

Wenn die Jagd nicht funktioniert.

Derzeit dürfte den meisten „Stakeholdern“ das Ausmaß dieser Schäden noch gar nicht annähernd bewusst sein, ansonsten würde kompromissloser gehandelt. Jagd- und Waldbesitzerverbände üben derzeit den kuscheligen Schulterschluss. Zumindest vor der Kamera. Und in Absichtserklärungen. Und auf inszenierten "Fach"tagungen. Die Politik lehnt sich indessen zufrieden zurück. "Die" Jäger werden es mal wieder (ehrenamtlich) richten. Woher das Vertrauen in die Jagdausübungsberechtigten stammt, ist allerdings nicht nachvollziehbar. An den Leistungen der Vergangenheit kann es jedenfalls nicht liegen: Die Paarhuferbestände wachsen seit Jahrzehnten unreguliert an – und mit ihnen untragbare Waldwildschäden in sämtlichen Regionen des Landes. Ob Jagdstrategien, die Hegedoktrin, die Jungjägerausbildung oder das Jagdpachtsystem – irgendetwas scheint nicht zielkonform zu sein – Womöglich alles? In der größten Waldkrise müssen wir zumindest alles hinterfragen. Und wenn wir dem Wald helfen wollen, müssen wir schnell und kompromisslos beginnen, effektiv zu jagen.

Aus mittlerweile zahlreichen erfolgreichen Revieren wissen wir: Es müssen mehr Jäger/innen auf die Fläche - mindestens einer pro 50 bis 75 Hektar Wald (vgl. Rehwildprojekt NRW). Im 300 ha Gemeinschaftlichen Jagdbezirk müsste der Jagdpächter also zulassen, dass neben ihm vier bis sechs weitere Jäger mit „freier Flinte“ mitjagen. Und zwar intensiv und ohne jede Freigabebeschränkungen. Doch derartige Regelungen sind in Jagdpachtrevieren nicht geläufig. Das Absurde: Den wenigen Jagdpächtern stehen allein in NRW über 80.000 Jäger/innen gegenüber, die nirgends jagdausübungsberechtigt sind. Viele von ihnen sind motiviert und stehen parat. Allein: Sie dürfen nicht..

Die Alternative zur Jagdverpachtung ist die Bejagung des Revieres „in Eigenregie“ – was in vielen Fällen auch erfolgreich ist. Insbesondere im öffentlichen Wald darf es künftig keine Revierverpachtungen mehr geben, wenn in den Jagdbezirken eine artenreiche Wiederbewaldung gefährdet ist (und das ist sie derzeit überall…). Doch auch die Bejagung in Eigenregie muss sehr sorgfältig geplant und durchgeführt werden, damit sie erfolgreich ist. Von größter Bedeutung bei der Einführung der Regiejagd sind:

- Eine professionelle Jagdleitung, die die Jagd organisiert und „vorlebt“ (doch Vorsicht: Regiejagd muss erfolgreich sein, da sie Geld kostet (bis zu 42 € / ha / a!).

- Ein passendes Jagdteam aus geeigneten Jäger/innen von vor Ort (doch Vorsicht: nicht jeder Jäger, der eine neue R8 und Nachtzieltechnik gekauft hat, ist sofort geeignet).

Eine konsequente Waldjagd ist ein anspruchsvolles, zeitintensives Handwerk, das nicht viel mit der herkömmlichen Hegejagd gemein hat. Wie Waldjagd wirklich funktioniert? Das können Jagdleiter aus erfolgreichen Revieren berichten (z. B. Netzwerk Rehwildreviere NRW; ANW-Beispielbetriebe, Rehwildprojekt NRW). Gehen Sie in die Reviere und lassen Sie sich erfolgreiche Jagdkonzepte vor Ort erläutern. Sie werden sehen, dass kein Revier mit Bewirtschaftungsrezepten aus den 1970-er Jahren, wie Wildäckern im Wald, Ruhezonen und Besucherlenkung Erfolg hatte, sondern ausschließlich solche mit einer konsequenten Jagdstrategie.

(Jung-)Jäger, die dem Wald helfen wollen, können sich jagdlich und waldökologisch fortbilden, die Jagd mit dem Klettersitz üben und vor allem: Stöberhunde ausbilden und führen! Gefördert werden diese Dinge leider nicht (nicht einmal lebenswichtige Schutzwesten für unsere wichtigsten Mithelfer bei der Wiederbewaldung, unsere Stöberhunde!). Die regierende Politik schüttet Milliardenhilfen zur Wiederaufforstung aus und verspricht mehr Stellen im Forst. Beim Thema Jagd lehnt man sich indes entspannt zurück und verweist auf Absichtserklärungen der Jagdlobby. Doch was früher nicht funktionierte, wird künftig ebenso wenig klappen: Die Herkulesaufgabe Jagd allein zahlungskräftigen Hobbyjägern zu überlassen, die für die Dienstleistung Jagd auch noch bezahlen. Nein, im Gegenteil: Das System Jagdpacht steht gerade vor der alles entscheidenden Probe. Und im Gegensatz zu früheren, überschaubaren Krisen (z.B. Kyrill oder Europäische Schweinepest) wird die Unwirksamkeit der Hege-/Pachtjagd diesmal nicht unbemerkt verschleiert und fortgeführt werden können.

Diesmal werden wir es schon in wenigen Jahren auf großer Fläche sehen und bewerten können: Wo erfolgreich gejagt worden ist - und wo nicht.

Hier ist erfolgreich in Eigenregie gejagt worden, bevor die Fichten starben. Im Stadtwald Remscheid wachsen nun Eichen, Kirschen, Eschen, Buchen, Lärchen, Kiefern und viele Arten mehr.

1.9.23 - Abschlussbericht des BioWild-Projektes

PDF-Dokument [5.2 MB]

Förderung des Waldbesitzes abhängig von Wilddichte

Die Wiederbewaldung der Kalamitätsflächen wird mit Steuergeldern gefördert, da der Wald wichtige Leistungen für das Gemeinwohl erbringt. In NRW wird die Förderung gemäß der "Extremwetterrichtlinie" geregelt. Was Waldbauern jedoch bedenken müssen: Die geförderten Maßnahmen der Wiederbewaldung müssen erfolgreich sein, d. h. nach acht bis zehn Jahren muss sich der geförderte Waldtyp mit all seinen Baumarten auf der Fläche entwickelt haben. Sollte dies nicht der Fall sein, z. B. weil Rehe die Entwicklung der Bäumchen durch Verbiss verhindert haben, muss der Waldbesitzer die Förderung zurück zahlen!

Außerdem ist die Förderung von der Zertifizierung des Waldes (mindestens nach PEFC) Voraussetzung für eine Förderung. Wird einem Betrieb (FGB) das Zertifikat aberkannt, führt dies dazu, dass es hier keine Förderung geben darf.

PEFC und FSC haben in letzter Zeit deutlich gemacht, dass künftig stengere Audits in Bezug auf die Bewertung der Wildschadensituation in den Revieren erfolgen sollen: https://www.pefc.de/neuigkeiten/ruckblick-zweites-pefc-seminar-zu-viel-wild-im-wald.

Waldbesitzer sind daher gut beraten, die "Standarts für nachhaltige Waldbewirtschaftung" (s. u.), die Jagd und Wildbestand betreffen, gründlich einzuhalten.

Die Ökologie des Eichelhähers

Bei der Wiederbewaldung ist der Eichelhäher einer der wichtigsten Mitspieler im Ökosystem Wald. Hier finden Sie einen lesenswerten Steckbrief zur Ökologie des Eichelhähers.

AG Wildtiere - Forum Wissenschaft und Umwelt:

https://ag-wildtiere.com/2021/01/31/positionspapier-eichelhaher/

22.10.22 (Jagd-) Wende in Wipperfürth

Die Wald-Jagd-Tagung im Oberbergischen Kreis (NRW) - im Oktober 22 veranstaltet durch das katholische Bildungswerk Oberberg/ Kirchengemeinde Wipperfürth - gilt für viele Waldbesitzer und Revierinhaber als Wendepunkt in der Wald- Jagd- Problematik. Seit dieser Tagung steigen immer mehr Reviere in NRW von der klassischen Jagdverpachtung um auf die Bejagung in Eigenregie.

Einigkeit bei den Referenten: Ohne eine intensive, waldorientierte (ökologische) Jagd kein artenreicher Wald. V. l. n. r.: Frank Christian Heute, Dr. Marcus Lindner (EFI - European Forest Institute Bonn), Dr. Franz Straubinger (Hatzfeldt-Wildenburg'scher Forstbetrieb), Heiner Heile (Landesbetrieb Wald und Holz NRW), Prof. Manfred Schölch (Waldbau-Professor Weihenstephan) und Torsten Dörmbach (lokaler Waldbesitzer).

Wipperfürth_Wiederbewaldung und Jagd_erw[...]

PDF-Dokument [12.3 MB]

Aktueller denn je: Jagd in der Waldkrise

Die "Waldkrise" besorgt uns alle - ob Waldbesitzer, Ökologen, Förster oder "normale" Bürger. Für unseren Wald ist es der größte "Stresstest" den es für ihn in seiner etwa 7000-jährigen Geschichte je gab. Umso wichtiger ist es nun, die richtigen Lehren aus den Folgen "Kyrills" zu ziehen. Auch damals, vor 15 Jahren, waren auf über 50.000 Hektar Waldfläche (NRW) Kahlschlägen entstanden. Auf den allermeisten dieser Flächen sind artenarme Wälder entstanden, da die sehr hohen Reh- und Hirschbestände den nachwachsenden Wald massiv durch Selektion entmischt haben. Diese Kyrillflächen bestehen heute aus sehr wenigen Baumarten (meist Fichte, Birke, Buche) und sehr viel Brombeere und Holunder.

Es gibt aber auch einige wenige Kyrillflächen, auf denen artenreiche Wälder mit über 15 verschiedenen Baumarten wachsen. Diese finden sich aber ausschließlich in Jagdrevieren, in denen schon damals "anders" gejagt wurde. Mit dem Fokus auf Rehbestände, die an die Anforderungen der Wiederbewaldung angepasst werden mussten.

Innerhalb des gerade abgeschlossenen "Rehwildprojektes" stellen wir Reviere vor, in denen artenreiche Wiederbewaldung funktioniert - und eine entsprechende Jagd.

Der Artikel "10 Jahrfe nach Kyrill" (ÖKOJAGD 1/17) behandelt wichtige waldökologische Zusammenhänge im Bezug auf Wiederbewaldung und zeigt die Fehler auf, die in vielen Revieren nach 2007 gemacht wurden.

PDF-Dokument [678.9 KB]

15.4.2022: Bericht "Rehwildprojekt NRW"

Über den Zusammenhang zwischen Jagdpachtpreis und der Zukunft unserer Wälder (Juni 2016)

Ökojagd 2-2016_Jagdpacht versus Wald.pdf

PDF-Dokument [2.2 MB]

Zu wenig Wildnis in Deutschland

Die Bundesregierung hat 2007 die unter Federführung des Bundesumweltministeriums erarbeitete Nationale Strategie zur biologischen Vielfalt (NBS) beschlossen. Die NBS ist eine Strategie zur Umsetzung des UN-Übereinkommens über die biologische Vielfalt. Eines der Kernziele: 2% der Fläche Deutschlands sollten bis 2020 Wildnisgebiete werden, die sich zu Hotspots der Biodiversität entwickeln sollten. Doch die ernüchternde Bilanz lautet: Nur 0,6% der bundesdeutschen Fläche wurden als Wildnis gesichert (Der Spiegel vom 23.2.21). Besonders wenig Fläche (0,19%) hat NRW zur Verfügung gestellt. Neben den Kernzonen des Nationalparks Eifel sind dies einige Wildnisentwicklungsgebiete sowie Naturwaldzellen im Landeswald.

Eines der größten Gebiete ist die Mennekes-Wildnis im Heiligenborner Wald. Der 2020 verstorbene Naturschützer und Stifer Dieter Mennekes hatte 2014 340 Hektar seines Waldbesitzes zum Wildnisgebiet erklären lassen und hatte auf weitere private Nachahmer gehofft. Bis heute ist es das größte private Wildnisgebiet in Deutschland!

Wölfe: Die Super-Ökologen des Yellowstone

Vor 25 Jahren kehrten Wölfe zurück in den Nationalpark. Dank ihnen sind die Hirschbestände im Yellowstone heute wieder stabil und gesund.

Jagd/ Wildmanagement in Wildnisgebieten?

Wildnisgebiete i. S. der Nationalen Biodiversitätsstrategie sind ausreichend große, weitgehend unzerschnittene, nutzungsfreie Gebiete, die dazu dienen, einen vom

Menschen unbeeinflussten Ablauf natürlicher Prozesse dauerhaft zu gewährleisten.

In Deutschland gibt es nur sehr wenige große Wildnisgebiete im engeren Sinne, aber viele kleinere Wildnis- oder Wildnisentwicklungsgebiete. In der Skriptenreihe des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) ist nun das BfN-Skript 557 erschienen: Wildnis im Dialog. Aktuelle Beiträge zur Wildnisentwicklung in Deutschland.

Ob in Wildnisgebieten ein Wildmanagement stattfindet, im Gebiet Jagdruhezonen eingerichtet werden oder ob das ganze Gebiet jagdfrei sein kann, wird in unserem Beitrag "Jagdruhezonen in Wildnisgebieten - Möglichkeiten und Grenzen" erläutert.

Das "Rehwildprojekt" im Forschungsrevier Hagen

Ein WDR-Beitrag vom 31.5.2019 über unser "Rehwildprojekt" im Forschungsrevier Hagen, das wir gemeinsam mit dem RVR Ruhr Grün betreiben. Es werden zeitgemäße Jagdstrategien auf Rehe erprobt und die Auswirkungen auf Waldwildschäden wissenschaftlich untersucht.

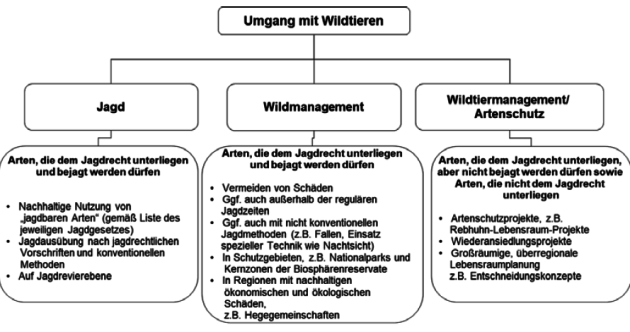

Jagd - Wildbiologie - Wildmanagement

Etwa 45.000 heimische Tierarten gibt es in Deutschland, wovon ca. 16.000 Arten extrem selten oder gefährdet sind. 99% der gefährdeten Arten genießen keinen spezifischen Artenschutz durch den Menschen. Über 95% aller Tierarten werden in keiner Form vom Menschen „gemanagt“, bejagt oder „bekämpft“. Dies betrifft nur

- Arten von besonderem Interesse wie seltene oder bedrohte Arten, z.B. Großer Brachvogel, oder solche mit besonderer (Trophäen-) Eigenart, z.B. Rotwild

- Arten von Interesse für den menschlichen Nutzen, z.B. wildbretliefernde Arten oder Honigbienen

- Arten, die eine Gefahr für Menschen sein können wie z.B. Bird-Control an Flughäfen oder Eichenprozessionsspinner etc. (Abb.)

Eine zeitgemäße Jagd bzw. gute jagdliche Praxis ist heute wichtiger denn je, da sie ein wichtiges Instrument ist, um den gesellschaftlich eingeforderten Waldumbau zu realisieren oder auch um Tierseuchen einzudämmen. Diese zielorientierte Jagd resultiert aus einer permanenten Weiterentwicklung des Jagdwesens. Dem zügigen Tempo der gestiegenen Anforderungen an unseren Umgang mit Wildtieren konnte die klassische Wildbiologie allerdings nicht folgen. Diese stellt einzelne Wildtiere von besonderem Jägerinteresse in den Mittelpunkt und stützt weiterhin die Hegejagd mit ihren Bewirtschaftungsprinzipien. Eine zeitgemäße, ökologisch orientierte Jagd dagegen stellt prinzipiell die Ökosysteme in den Mittelpunkt und die Wildarten in den ökologischen Zusammenhang.

Lesen Sie zu dem Thema den Beitrag "Survival of the fittest - Wie sich die Wildbiologie immer weiter von der guten jagdlichen Praxis entfremdet" (Publikationen).

Der Wolf in NRW

In NRW häufen sich die Nachweise von Wölfen seit 2019 deutlich. Erstmals wurde in diesem Sommer Wolfsnachwuchs nachgewiesen - im Rhein-Sieg-Kreis. Zur Schermbecker Wölfin GW954f hat sich nun dauergaft ein männlicher Wolf gesellt. Aktuelle Informationen liefert stes das Lanuv.

Das "Zeitalter des Schalenwilds"

Mit dem Rückgang des Niederwilds in den Feldrevieren in den 1980-er Jahren setzte zeitgleich eine stete Zunahme von Rehen und Wildschweinen, später auch von Hirschen ein. Spätestens seit der Jahrtausendwende kann wohl vom "Zeitalter des Schalenwilds" gesprochen werden. Obwohl der Druck auf Landschaft und Wälder nie größer war (Verkehr, Erholung), kommt in den Wäldern mehr Schalenwild vor als jemals zuvor! Und Wildschweine erobern weitere, auch waldarme Areale, in denen sie dauerhaft siedeln. Daraus ergeben sich zwangsläufig Konflikte: Tierseuchengefahr, erhöhtes Wildunfallrisiko und zunehmende Wildschäden in Wald und Flur.

Während die Niederwildjagd eine "Kann-Jagd" ist (wenn die Niederwildbesätze des Revieres es hergeben, kann man auf der Treibjagd "ernten"), ist die Jagd auf Schalenwild ein "Muss"! In den letzten Jahren zeigte sich allerdings immer deutlicher, dass die Jagd, so wie sie traditionell ausgeübt wurde, den Anforderungen an eine wirksame Regulierung der Bestände nicht gerecht wurde. Revierbezogene "Hege", selektives Jagen und Trophäenorientierung führten dazu, dass die Jagd im rein kompensatorsichen Bereich stattfand. Das heißt, es wurde andauernd weniger erlegt (plus sonstige Mortalität!) als jährlich "nachreproduziert" wurde. Die stetig anwachsenden Bestände sind der Beleg - die ausufernden Wildschäden die Folge.

Die nächsten Jahre werden zeigen, ob die Jagd zeitgemäße, praxisnahe Lösungen findet, die teils sehr hohen Schalenwilddichten abzusenken.

Kaum bejagtes Rehwild - Problem nicht nur für den Verkehr...

Landwirtschaft und Artenvielfalt

Mit den Bauern verschwinden auch die Tiere der Feldflur

Seit drei Jahrzehnten schaut "die Gesellschaft" dem "Höfesterben" in der Landwirtschaft zu. Die Menschen auf dem Land schauen fassungslos zu, wie die bäuerliche Kulturlandschaft verschwindet. Und die Jäger schauen machtlos zu, wie das Rebhuhn, die Charakterart der bäuerlichen Kulturlandschaft, nach und nach ausstirbt.

Und mit ihm - von den meisten unbemerkt - zahlreiche andere Pflanzen-, Insekten- und Vogelarten. Die einst artenreiche Lebensgemeinschaft der Feldflur ist nur noch in Fragmenten vorhanden. Ohne "Wildkräuter" und "Pflanzenvielfalt" sterben die Tierarten aus. Wann haben Sie zuletzt einen Schmetterlng über ein Weizen- oder Maisfeld fliegen sehen?

Dieses Rebhuhn sitzt in intensiv genutzter Mähwiese und sucht seinen ausgemähten "Anhang". Es ist eines der letzten Rebhühner in einer Region im Münsterland, in der es vor dreizehn Jahren noch zahlreiche Rebhühner gab.

Die Jäger/innen in den Niederwildregionen sind heute mehr denn je als als "Heger" gefordert - wobei der Erhalt der Rest-Lebensräume und die Schaffung neuer Lebensräume die zentrale Aufgabe beim Erhalt der Lebensgemeinschaft Feldflur ist. Einseitige Fokussierung auf wenige Wildarten (Fasan!) und die bloße "Bekämpfung" der Konkurrenz ist nicht mehr zeitgemäß und hilft nicht weiter. Der Rückgang der Hasen- und Fasanenstrecken ist kaum noch durch verstärkte Raubwildbejagung zu kompensieren. Viele Jäger und Landwirte setzen sich daher für den Erhalt der Lebensräume ein. Doch gegen die politisch gewollte Industriealsierung der Landwirtschaft ist offenbar und sprichwörtlich kein Kraut gewachsen (s. weitere Glyphosat- Verwendung..).

Ohne eine grundsätzliche Änderung hin zu einer naturverträglichen Landwirtschaft wird das Artensterben in der Agrarlandschaft ungebremst fortgeführt.

Die Probleme sind seit 30 Jahren bekannt.

Am 6.5.2019 hat der UN-Bericht des Weltbiodiversitätsrats IPBES auf die dramatische Situation aufmerksam gemacht. Ob sich dieser bei der Ausgestaltung der EU-Agrarpolitik auswirkt - oder diese doch wieder von der Agrarindustrielobby diktiert wird?

Themen: Landwirtschaft und Umweltschutz, Niederwild und Landwirtschaft